長野県内企業の現状と今後の方向性(製造業編)<2025.11.6>

政府が中小・中堅企業の成長を後押し

政府は2024年9月に産業競争力強化法を改正し、「中堅企業」の新たな定義を示し、成長意欲の高い中小・中堅企業に対して手厚い支援策を提供する方針を打ち出しました。

こうした中、当研究所では長野県内企業の現状と今後の方向性を把握するため、アンケート調査を実施しました。今回は、製造業に焦点を当て、現状、課題、競争力向上の取り組み、そして今後の方向性などについて分析しました。

守りから攻めへのシフト

まず、企業が自社の主力事業の成長段階を「創業期」「成長期」「成熟期」「衰退期」のどこに位置していると認識しているかを調査したところ、約7割の企業が「成熟期」にあると回答しました。また、今後の事業展開に関する方針を尋ねたところ、「売り上げ拡大方針」を掲げた企業の割合は47.7%、一方で「売り上げは現状程度を維持し、利益率向上を追求する」は40.3%となり、方向性が二極化していることが分かりました。

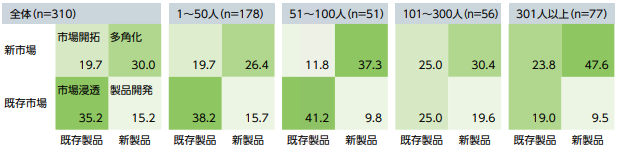

そこで、各企業が回答した成長戦略を基に、それぞれの企業を経営戦略論で用いられる「アンゾフの成長マトリックス」の4つの象限に分類しました(図表)。

全体では「市場浸透」の回答割合が35.2%と最も多く、次いで「多角化」が30.0 %となりました。規模別に見ると、1~50人規模の企業では「市場浸透」が38.2%と最も多く、既存市場の掘り起こしを中心とした戦略が主流でした。51~100人規模の企業では「市場浸透」(41.2%)と「多角化」(37.3%)が多く、既存基盤を維持しつつ、新分野に踏み出す姿勢が見受けられました。101~300人規模では、「多角化」が30.4%、「市場開拓」が25.0%、「市場浸透」が25.0%、「製品開発」が19.6%と分散しており、既存事業に依存しない幅広い戦略を模索しています。最後に、301人以上の企業では「多角化」が47.6%に達し、新市場・新製品双方に積極的に挑戦する姿勢が際立ちました。

このように、規模別に戦略の傾向には違いが見られますが、全体として企業の戦略には規模拡大に伴い「守りから攻めへのシフト」がうかがえます。企業はさらなる成長を目指す上で、既存市場に依存せず、新たな市場や製品開発に積極的に挑戦することが必要です。特に、規模の拡大を目指す企業にとっては、ただ市場を守るのではなく、いかに新たな価値を創出し、競争優位を築くかは重要な要素となるでしょう。

図表 成長戦略の4分類

※詳細は、経済月報10月号に掲載しております。ぜひ、ご覧ください。

(2025.11.6)