日本経済:企業と家計の景況感に乖離~家計の財布の紐を解かすカギは健康と耐久性~

消費者の体感物価(平均値)は前年比+20%まで拡大

今月11日、日本銀行が公表した「生活意識に関するアンケート調査」(以下、生活意識アンケート調査)をみると、長引く物価高騰を背景とする実質賃金の伸び悩みに加え、コメや食料品といった基礎的支出項目の物価高騰を背景に、家計の暮らし向きDIは過去の景気後退局面と比較しても低水準に止まっている。

また、当該アンケートにおける体感物価(平均値)は前年比+19.1%まで上昇している。日本経済は低インフレ期が長かったため、消費者の価格意識が固定概念化している可能性があり、今回も基礎的支出項目指数について、2017~19年の平均値であるコロナ禍前比と体感物価の動きを比較すると、ほぼ傾向が一致する。この点を踏まえると、消費者の価格に対する「〇〇という商品はα円が当たり前」という“ノルム”は根深いものがあり、言い換えれば消費者の感覚が低インフレ期の価格にアンカーされてしまっているとも言えるだろう。このため、アクチュアルな物価上昇率が前年比+3%程度であっても、消費者の体感物価は高止まっており、マインド面への影響は日々拡大しているだろう。

企業と家計の景況感に深刻な乖離

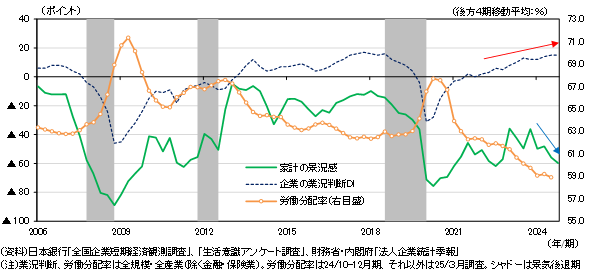

企業と家計の景況感を比較したのが以下の図表である。過去を振り返ると、企業と家計の景況感は、水準の差こそあれ方向感は基本的にパラレルに動いてきたが、コロナ禍以降は両者のギャップが著しく拡大しているほか、足もとに限ってみれば両者の方向感は、1年以上もの間、「企業は改善、家計は悪化」という逆の動きを示している。この背景には、家計では食料品を中心とした物価の高騰によるマインドの悪化が挙げられるが、例えば労働分配率との関係でみると、コロナ禍以降に水準を切り下げている傾向が窺われ、労働分配率が低下する中で、結果的に物価高の負担が家計にしわ寄せされてきたとみることもできる。

こうした状況を踏まえると、個人消費を中心とした内需が自律的な形で日本経済のけん引役になることは今のところ期待できない。

(図表) 企業の業況判断DIと家計の景況感、労働分配率

節約志向が強まる家計の財布を動かすのは“健康”と“耐久性”

家計の景況感が著しく悪化する中で、個人消費を刺激するにはどうすべきか。家計の節約志向は相変わらず根強く、日銀の生活意識アンケート調査における「今後1年間、商品やサービスを選ぶ際に特に重視すること」という質問項目(複数回答可)では、「価格が安い」という回答割合がこのところ顕著に高まっている。

一方で、SDGsなどに代表されるような「環境や社会に配慮している」との回答割合は同じタイミングを境に低下基調に転じており、経済的な制約が強まる下でエシカル消費といった理念先行型の消費トレンドが劣勢にあることが分かる。

また、同じ質問項目において「長く使える」という回答の割合がコロナ禍以降高まっており、これは節約志向の高まりを反映しているとも言えるが、コロナ禍中に感染症対策で使い捨て商品を利用する機会が増えた反動もあり、こちらでは環境配慮的な“耐久性”が再び価値を高めている点は見逃せない。また、アフターコロナや高齢化の進展が続く中で、引き続き「健康に良い」の回答割合も高まっている。消費者のニーズは、目まぐるしく変化しており、そうしたニーズを捉えた商品やサービスの提供が、固くなった家計の財布の紐を解かすポイントとなるだろう(詳細はレポートをご覧ください)。