日・韓・台で特許を有する製本技術「クータ・バインディング」

(株)渋谷文泉閣は、1917年に現在の東京都文京区で活版印刷業として創業しました。太平洋戦争を機に長野県へ疎開し、59年に製本業者として同社は設立されました。事業拠点は長野市のみですが、全国(沖縄県を除く)で営業活動を行っており、取引先は1,200社に上ります。売り上げに占める県外取引先比率は8割を超え、同社が製本した本は造本装幀コンクールなど数々の賞を受賞しており、業界内外で存在感を高めています。

「手で押さえなくても読める」を支える独自技術

イチ押しは、ソフトカバー本における製本技術「クータ・バインディング」です。本の背表紙に筒状の空洞を設けることで、手で押さえなくてもページが自然に開くため、コピーや書き込みがしやすいのが特長です。日本、韓国、台湾で特許を取得しており、楽譜やレシピ本、学習書、美術展の図録など幅広い書籍に採用されています。

この技術を開発するきっかけは、渋谷一男前社長(現相談役)の友人の一言でした。肢体にハンディキャップを持つ友人の「手で押さえなくても読める本がほしい」との言葉に渋谷氏は心を動かされ、研究と試行錯誤の末に完成したのがクータ・バインディングでした。

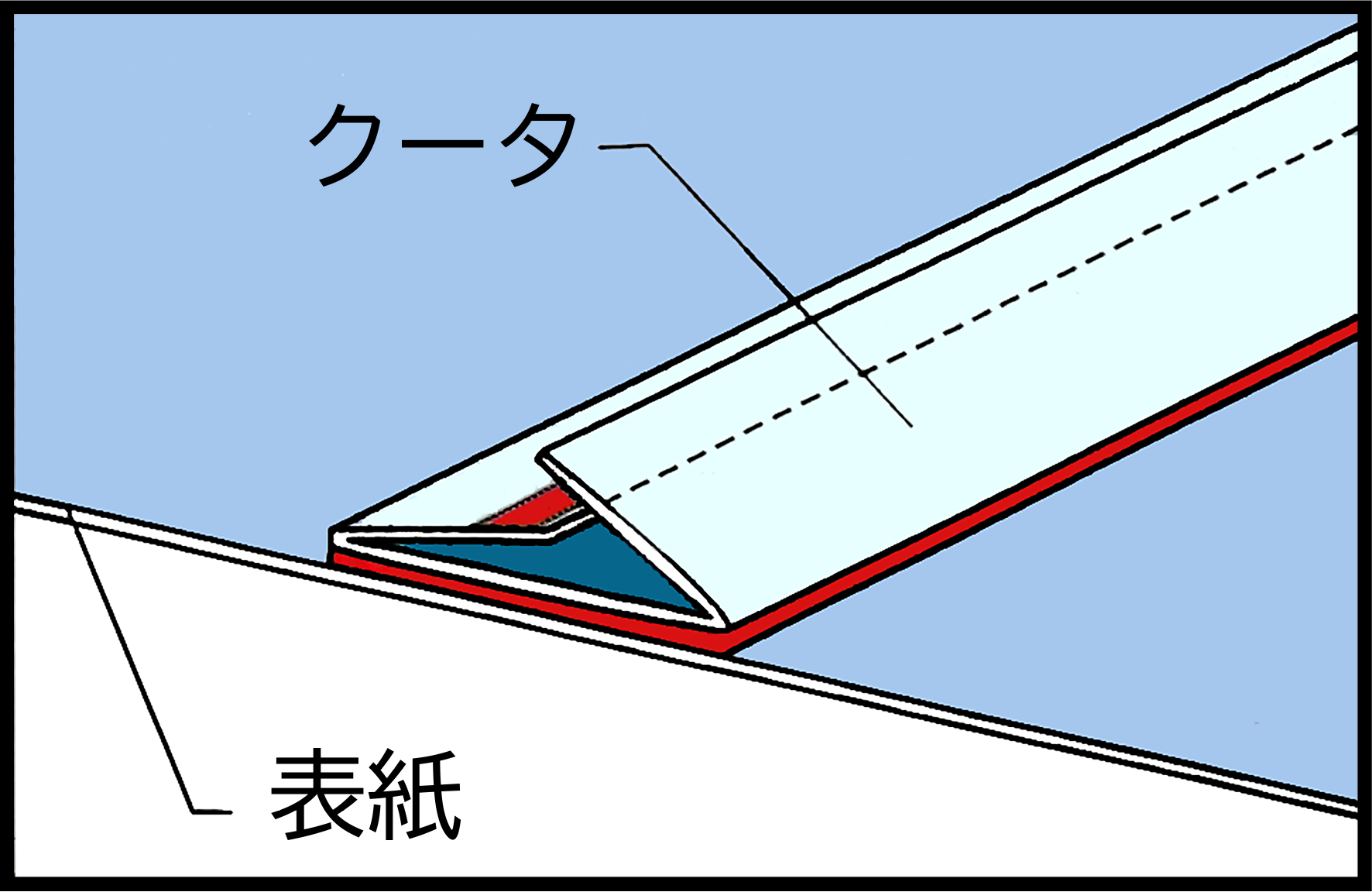

従来の製本では、ページの開きやすさと製本強度は相反する要素とされていました。しかし同社は、ハードカバー製本に使われるクータと呼ばれる筒状の紙をソフトカバーに応用。さらに、クータを量産するための装置を自社で開発し、“開きやすさ”と“壊れにくさ”の両立を実現しました。

(左)表紙の背に筒状のクータを貼り付けることで反発し合う本文と表紙の負荷が軽減

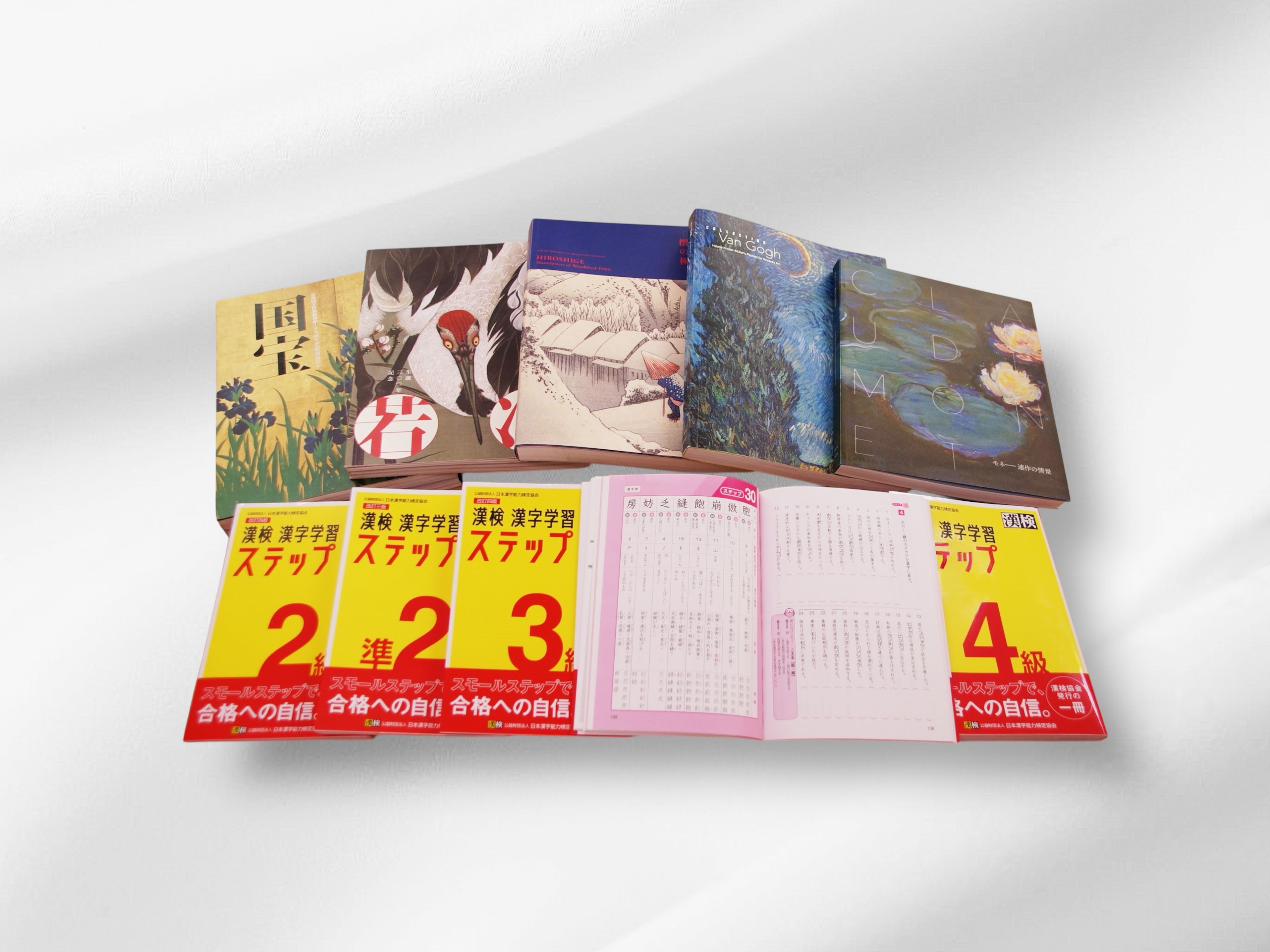

(右)開いたままでも安定するため本が傷みにくいのも特長

クータ・バインディングを支える縁の下の力持ち

この技術を支えるのがPUR(反応性ポリ・ウレタン)という接着剤です。PURは、従来から広く普及しているEVA(エチレン酢酸ビニール樹脂)に比べ接着強度が高いため、背表紙への塗布量を少なくできます。EVAで製本した書籍よりも背表紙の接着部が薄く仕上がるため、本の開きが良くなり、クータ・バインディングの効果を最大限に引き出すことが可能になりました。

ただし、PURを薄く安定して塗布するには高度な技術と専用装置が必要なため、量産できる企業は全国でも限られています。同社は、2004年にPURをいち早く導入し、独自のノウハウでこの壁を突破しました。現在では、同社が受注する製本の大半でPURを使用しています。

ユニバーサルデザインブックの普及を目指して

同社は、2000年代前半から出版社等への訪問や展示会への出展を通じて独自の製本技術の普及に努めてきました。そうした活動が奏功し、大手出版社の書籍や国内有数の受検者数を誇る資格試験のテキストなどにクータ・バインディングが採用され、身近な技術となりつつありますが、それでもクータ・バインディングを採用した本は市場の一部にとどまるそうです。「誰もが読書を楽しめる“ユニバーサルデザインブック”の普及に今後も努めていきたい」と、山岸隆美取締役は語ってくれました。

(図)普及が進むクータ・バインディングの本。ページの開きが良いため、見開きの多い図録等にも最適

産業調査

電話番号:026-224-0501

FAX番号:026-224-6233