日本経済:インバウンド戦線に異状アリ~外国人宿泊者数の都道府県別順位に変化~

訪日外客数はコロナ禍前を上回り好調が続く

訪日外客数は、コロナ禍前の水準を大きく上回り、引き続き好調である。

4月14日に日本政府観光局(JNTO)から発表された今年3月の訪日外客数は、3月としては過去最高となる349万人(前年比+13.5%)を記録し、年初からの累計ベースとしては過去最速で1,000万人を超過した。JNTOによれば、3月は春の桜シーズンに入り、中国やインドネシア、米国からの訪日客が増加に寄与したとしている。

また、米国やカナダなど6市場で通年の単月として過去最高を記録したほか、韓国、台湾、タイなど11市場において3月としては過去最高を記録しており、まさに好調と言って良いだろう。この間、為替は対ドルで円高方向へ修正したが、それによる訪日客数への目立った影響はみられなかったようだ。

今後も、2025年大阪・関西万博の効果が期待され、トランプ関税の影響で実体経済に不透明感が漂う中で、インバウンド消費は引き続き日本経済を下支えするだろう。

都道府県別にみた外国人延べ宿泊者数の順位に変化

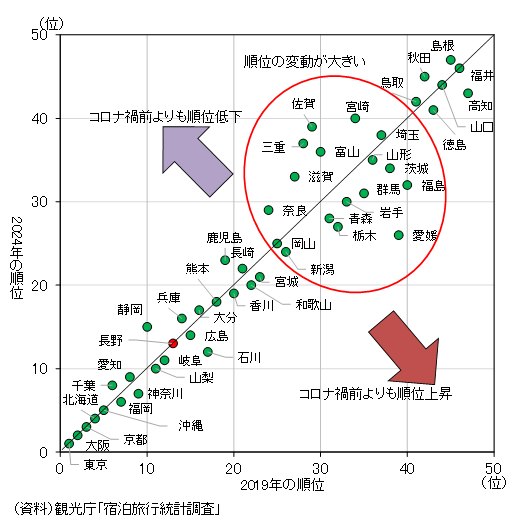

観光庁の宿泊旅行統計調査を用いて都道府県別に外国人の延べ宿泊者数の順位を19年と24年で比較したのが以下の図表である。

注目すべき点としては、延べ宿泊者数上位25位以上および下位40位以下は大きな変化がない一方で、25~40位のエリアでは順位の入れ替わりが激しいことである。特に、佐賀や宮崎、滋賀、奈良といった西日本地域が順位を下げた一方、東北地方(福島、岩手、青森、山形)や北関東地方(茨城、群馬、栃木)などが順位を上げた。また、西日本ではあるが、しまなみ海道を軸とした観光が好調な愛媛も躍進している。

国内外の景気に不透明感が漂う中、我が国にとっては数少ない成長分野であるインバウンド客の誘客は、今後、都道府県間で一段と激化することが見込まれる。オールジャパンでインバウンド需要の取り込みを最大化させるためには、人気観光エリアだけでなく地方(地方の中でも観光エリアの分散)への誘客も重要になってくることから、今後も宿泊者数の順位の変化には注目していきたい(詳細はレポートをご覧ください)。

(図表)外国人延べ宿泊者数の都道府県別順位(2019年・24年の比較)