日本経済:令和のコメ騒動を機に適正価格を考える~トランプ政権に学ぶ視座~

コストプライスをベースにしたコメの適正価格とは

令和のコメ価格高騰をめぐる議論は、単なる需給のミスマッチやインフレの一環として片付けられるものではなく、より構造的な問題を内包している。消費者と生産者の間で「適正価格」に対する認識が大きく乖離する中、生産コストの上昇が価格形成に与える影響は無視できない。

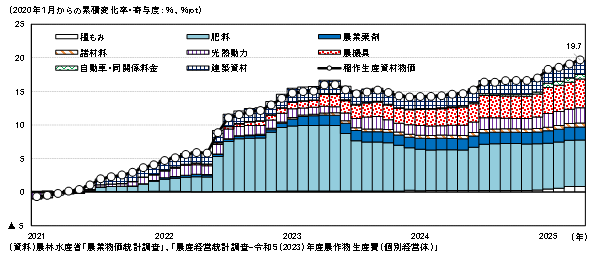

筆者は、農林水産省の統計を基に稲作生産資材価格指数を独自に試算し、2020年1月から2025年4月にかけて同指数が約20%上昇していることを確認した(図表)。これは、肥料・農薬・燃料・農機具といった主要資材の価格上昇を反映しており、農家の収益性を圧迫する構造的要因として看過できない。こうしたコスト上昇を踏まえれば、消費者が想定する「適正価格」は実態と乖離している。

(図表)稲作生産資材価格指数

トランプ政権に学ぶ視座

本稿では、トランプ政権の通商政策の理論的支柱であるスティーブン・ミランの論考を手がかりに、農業を国家の基盤産業と捉える視座の重要性を論じた。市場原理に委ねた結果として基幹産業が衰退するリスクは、日本の農業にも当てはまるのではないか。消費者には、価格上昇の背景にある構造的課題を理解し、持続可能な食料供給体制の構築に向けた「選択」が求められている。安さの追求がもたらす長期的な代償を見据え、農業政策の転換と社会的合意形成が急務である(詳細はレポートをご覧ください)。