日本経済:逃げ場のない人手不足への処方箋

地域に例外はなくなった

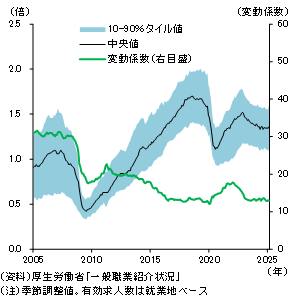

企業の人手不足感が全国的に深刻化している。日銀短観における雇用人員判断DIでは、非製造業を中心にバブル期並みの水準に達しており、特に中小企業の多い地域では過去の景気拡大期と比較しても人手不足感が顕著である。以下の図表は、過去の景気拡大局面との比較のため、都道府県別の有効求人倍率の分布とその変動係数をみたものだが、バブル期には地域間で有効求人倍率のばらつきが大きかったのに対し、現在は全国的に均質化しており、「どこでも人手不足」という構造的な変化が浮き彫りとなっている。

(図表)都道府県別有効求人倍率(就業地)の分布

人手不足への処方箋とは

このような状況の背景には、人口動態の変化による労働供給余地の縮小がある。日本銀行が公表したさくらレポート別冊「人手不足感が強まるもとでの地域企業の投資・事業戦略」では、今後も人手不足感が中長期的に継続するとの見通しが示されている。特に、レポート内の図表6にある通り、求職者数の減少が有効求人倍率の上昇に寄与している地域では、労働供給の制約という構造的な動きが人手不足の背景にある。こうした地域では、供給側の改革が喫緊の課題になっている。

こうした中、企業の対応も変化しているようだ。デジタル技術の導入による労働投入量の節約、高付加価値化による収益性の向上、事業の選別・再編、さらには他社との経営資源の共用化といった多様な戦略が展開されている。人材の希少性が高まる中で、企業は「人を雇うこと」の意味を再定義し、経営の根幹に関わる意思決定を迫られているだろう(詳細はレポートをご覧ください)。